Anträge und Formulare – Infos, Tipps und Hilfen

Einen , ein , Wohngeld oder eine – wer sie bekommen möchte, muss einen Antrag stellen. Nur: Wie schreibe oder stelle ich einen Antrag? Wo gibt es Antrags-Formulare? Und wer kann mir bei der Antrag-Stellung helfen?

Hier finden Sie die wichtigsten Infos für Ihren Antrag, außerdem Links zu Antrags-Formularen und Muster-Schreiben.

- Was sind die wichtigsten Anträge bei Behinderung?

- Übersicht Anträge und Formulare

- Wie stelle ich einen Antrag?

- Welche Unterlagen und Dokumente brauche ich für einen Antrag?

- Was bedeutet, einen formlosen Antrag zu stellen?

- An welche Stelle schicke ich meinen Antrag?

- Hilfe und Beratung bei der Antrag-Stellung

- Wie geht es nach der Antrag-Stellung weiter?

- Was mache ich, wenn mein Antrag abgelehnt wurde?

Was sind die wichtigsten Anträge bei Behinderung?

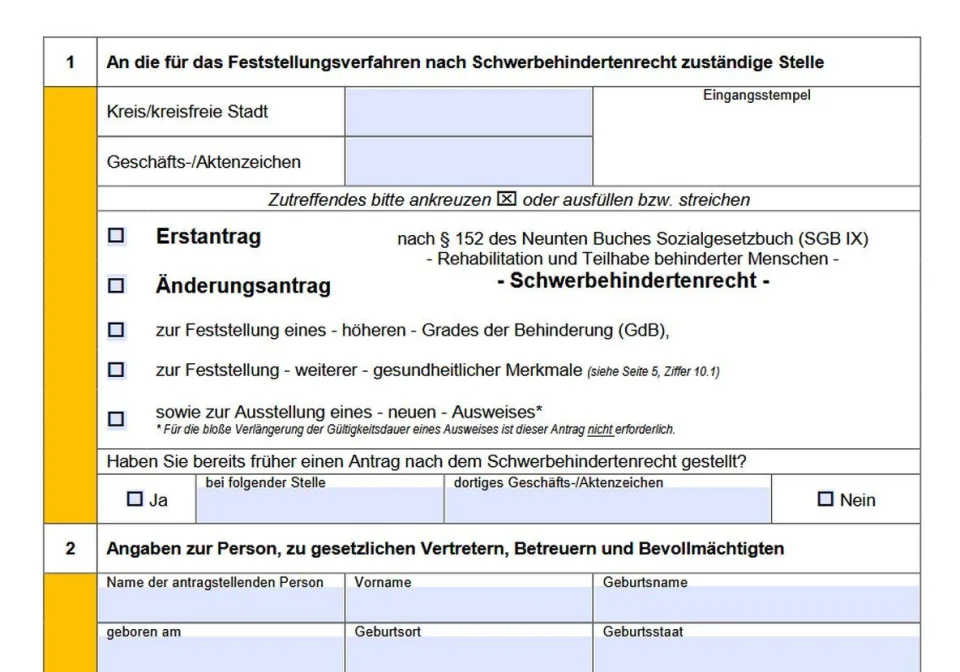

Der wichtigste Antrag für Menschen mit Behinderung ist der Antrag auf Feststellung einer Behinderung. Denn nur wenn Ihre Behinderung amtlich anerkannt ist, können Sie viele bekommen. Nachteilsausgleiche sind nichts anderes als Vorteile in verschiedenen Bereichen des Lebens: zum Beispiel bei Arbeit und Ausbildung, beim Bahn-, Bus- und Auto-Fahren oder bei der Steuer.

Welche Nachteilsausgleiche es gibt und welche Sie bekommen können, lesen Sie im Familienratgeber-Text Nachteilsausgleiche bei Schwerbehinderung.

Ihre Behinderung und den () lassen Sie bei einem Amt feststellen. Wie das geht, lesen Sie im Familienratgeber-Text Grad der Behinderung. Zuständig dafür ist das oder das Amt für Soziale Angelegenheiten. Im Familienratgeber-Text Versorgungsamt finden Sie das zuständige Amt in Ihrer Nähe.

Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 oder mehr können einen Schwerbehindertenausweis bekommen. Mit dem Ausweis haben Sie bestimmte Vorteile im Alltag. Welche Vorteile das sind und wie Sie den Ausweis beantragen, erfahren Sie im Familienratgeber-Text Schwerbehindertenausweis.

Übersicht Anträge und Formulare

Für Menschen mit Behinderung, Krankheit oder Menschen gibt es zahlreiche Anträge.

Zur besseren Übersicht haben wir im Familienratgeber-Text Liste der Anträge und Formulare wichtige Anträge, Formulare und Muster-Schreiben zusammengestellt. Hier finden Sie Infos und Antrags-Formulare zu diesen Themen:

Wie stelle ich einen Antrag?

Einen Antrag können Sie schriftlich oder mündlich stellen.

Wenn Sie bei der zuständigen Stelle oder Behörde anrufen, sollten Sie eine kurze Mitschrift machen. Schreiben Sie sich den Namen und die Telefonnummer der Person auf, mit der Sie sprechen. Außerdem das Datum und die Uhrzeit Ihres Kontaktes. Sinnvoll ist auch, dass Sie eine kurze Zusammenfassung des Gesprächs aufschreiben.

Fast immer ist es besser, einen schriftlichen Antrag zu stellen! Dadurch haben Sie Beweise, wenn Sie später etwas nachweisen müssen. Zum Beispiel dann, wenn der Ihren Antrag ablehnt und Sie dagegen Widerspruch einlegen möchten. Die meisten Stellen verlangen auch einen schriftlichen Antrag von Ihnen.

Ein Antrags-Formular bekommen Sie bei der Stelle (dem Amt oder dem ), von der Sie Leistungen oder Geld erhalten möchten. Oft können Sie auf der Internetseite der zuständigen Stelle ein Antrags-Formular herunterladen. Manchmal können Sie auf der Internetseite auch direkt einen Antrag ausfüllen und stellen.

Machen Sie sich eine Kopie von Ihrem Antrag für Ihre Unterlagen. Danach verschicken Sie Ihren Antrag per Post oder per E-Mail. Wenn Sie Ihren Antrag mit der Post verschicken, machen Sie das am besten per Einschreiben mit Rückschein. Sie können den Antrag aber auch persönlich zu der zuständigen Stelle bringen. Dort können Sie sich bestätigen lassen, dass Sie den Antrag abgegeben haben.

Reichen Sie Ihren Antrag aber erst ein, wenn Sie ihn vollständig ausgefüllt und unterschrieben haben. Auch Unterlagen, die Sie dem Antrag beifügen müssen, sollten vollständig sein.

Welche Unterlagen und Dokumente brauche ich für einen Antrag?

Oft müssen Sie mit Ihrem Antrag weitere Unterlagen oder Dokumente einreichen, zum Beispiel:

- Nachweis einer Behinderung

- Nachweis der Pflegebedürftigkeit

- Ärztliche Gutachten und Untersuchungsergebnisse (wenn möglich, nicht älter als zwei Jahre)

- Einkommens-Nachweis

- schriftliche , wenn Sie den Antrag für eine andere Person stellen.

Sie können vorher bei der zuständigen Stelle anrufen und fragen, welche Unterlagen Sie einreichen müssen. Informationen dazu finden Sie meistens auch auf der Internetseite der zuständigen Stelle.

Bedenken Sie, dass Sie vielleicht viel Zeit brauchen, um alle nötigen Unterlagen zu sammeln. Das dauert manchmal mehrere Wochen. Deshalb gibt es noch eine zweite Möglichkeit, bevor Sie einen ausführlichen Antrag stellen:

Sie können zuerst einen formlosen Antrag stellen.

Für einen formlosen Antrag gibt es keine festgelegte Form und kein bestimmtes Formular. Sie schreiben einen kurzen Brief oder eine kurze Nachricht. Manchmal reicht ein einziger Satz aus oder ein Anruf bei der zuständigen Stelle.

Ein Beispiel: Sie sind pflegebedürftig und möchten Leistungen der Pflegeversicherung beantragen. Dann reicht es aus, wenn Sie einen Brief oder eine E-Mail mit dem Satz schreiben: „Ich stelle einen Antrag auf Leistungen der “.

Folgende Angaben sollten zudem in einem formlosen Antrag stehen:

- Ihre Kontaktdaten: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse

- Wenn Sie für eine andere Person etwas beantragen: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse der Person, für die Sie etwas beantragen

- Betreff, das bedeutet, worum es in Ihrer Mitteilung geht: Zum Beispiel „Antrag auf Kindergeld“ oder „Antrag auf “.

- Name und Adresse der Stelle, an die Sie den Antrag stellen.

- Folgende Angaben können Sie auch in den Brief schreiben, wenn Sie sie haben: Name der zuständigen Abteilung, Aktenzeichen, Versicherungsnummer, Vorgangsnummer

- Datum, Ort, Unterschrift

Vorteil eines formlosen Antrags:

Sie gewinnen Zeit. Zeit, in der Sie sich auf den ausführlichen Antrag vorbereiten können. Zum Beispiel um die nötigen Unterlagen zu besorgen und zusammenzustellen.

Außerdem bekommen Sie dadurch in manchen Fällen früher Leistungen. Oft ist das Datum entscheidend, an dem Sie den Antrag zum ersten Mal gestellt haben. Der Anspruch auf Leistungen beginnt dann mit dem Eingang des Antrags beim Leistungsträger.

Nachdem Sie einen formlosen Antrag gestellt haben, meldet sich die zuständige Stelle bei Ihnen. Sie schickt Ihnen zum Beispiel ein Antrags-Formular zu, das Sie ausfüllen und zurücksenden müssen.

An welche Stelle schicke ich meinen Antrag?

Das hängt davon ab, welchen Antrag Sie stellen möchten.

Für viele Leistungen und Kosten sind die oder andere Leistungsträger zuständig. Leistungsträger sind Ämter und Behörden, die oder Leistungen zur und bezahlen.

Sozialleistungen sind zum Beispiel das , Kindergeld und Wohngeld.

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe sind zum Beispiel das , die Eingliederungshilfe, ein Hilfsmittel oder das Pflegegeld.

Reha-Träger oder Leistungsträger sind zum Beispiel die Krankenkasse, die Pflegekasse, die Bundesagentur für Arbeit oder die Deutsche Rentenversicherung.

Welche Reha-Träger es gibt und welcher Träger für was zuständig ist, lesen Sie im Familienratgeber-Text Welche Reha-Träger gibt es?

Welcher Leistungsträger ist für mich zuständig?

Wenn Sie nicht wissen, an welchen Leistungsträger Sie Ihren Antrag schicken sollen, ist das nicht schlimm.

Sie möchten eine Sozialleistung beantragen, zum Beispiel Grundsicherung oder Wohngeld? Dann rufen Sie beim Bürgeramt oder beim Amt für Soziales in Ihrer Stadt oder an. Die Mitarbeiter*innen können Ihnen die zuständige Stelle nennen.

Sie möchten eine oder mehrere Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe beantragen, zum Beispiel Eltern- oder Eingliederungshilfe? Dann können Sie Ihren Antrag einfach an einen Reha-Träger schicken, zum Beispiel die Krankenkasse, die Rentenversicherung oder die Bundesagentur für Arbeit. Dieser Reha-Träger hat dann die Pflicht, ihren Antrag zu prüfen. Wenn ein anderer Reha-Träger für Ihren Antrag zuständig ist, muss er Ihren Antrag dorthin schicken. Dafür hat der Reha-Träger zwei Wochen Zeit.

In keinem Fall darf Ihr Antrag abgelehnt werden, weil Sie ihn beim falschen Träger gestellt haben! Wichtig ist, dass Sie überhaupt einen Antrag stellen. Wo und bei welchem Träger, ist nicht entscheidend. Besser ist es natürlich, wenn Sie Ihren Antrag direkt zu der zuständigen Stelle schicken. Dadurch kann Ihr Antrag schneller bearbeitet werden.

Hilfe und Beratung bei der Antrag-Stellung

Einen Antrag zu stellen, ist manchmal nicht so einfach. Komplizierte Sprache, unterschiedliche Zuständigkeiten, Fristen und Formulare machen es schwer. Es gibt aber kostenlose Beratungsangebote, die Ihnen helfen können. Hier einige Beispiele:

- gehen. EUTB steht für Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Das ist ein Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen.

Auf der Internetseite der EUTB können Sie eine Beratungsstelle in Ihrer Nähe finden. Viele EUTB-Beratungsstellen bieten auch an. Mehr Infos dazu lesen Sie im Familienratgeber-Text Online-Beratung für Menschen mit Behinderung.

Das Besondere der : Die Berater*innen in den Beratungsstellen beraten Sie unabhängig. Das bedeutet, sie beraten im Interesse von Menschen mit Behinderung und nicht so, wie es Behörden, Versicherungen oder Krankenkassen gerne wollen. Das ist sehr wichtig, weil auch Behörden, Versicherungen oder Krankenkassen eigene Beratung anbieten. Sie haben sogar die Pflicht, Antragsteller*innen zu beraten. Diese Stellen entscheiden aber auch über Ihren Antrag und sie bezahlen die Leistungen. Deshalb ist die Beratung dieser Stellen nicht unabhängig.

Mehr Informationen dazu lesen Sie im Familienratgeber-Text EUTB - Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung.

Unabhängige Beratung und Unterstützung bekommen Sie auch bei diesen Stellen:

- , zum Beispiel Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt oder Paritätischer.

- , zum Beispiel Sozialverband Deutschland (SoVD) oder Sozialverband VdK.

- Sozialberatungsstellen. Eine Sozialberatungsstelle in Ihrer Nähe finden Sie in der Adress-Suche des Familienratgebers. Geben Sie als Schlagwort „Beratung" oder „Sozialberatung" ein sowie Ihre Postleitzahl ein.

- Schwerbehindertenvertretung in Ihrem Unternehmen, Betrieb oder Ihrer Dienststelle.

Mehr Infos zur Beratung bei Antrag-Stellung lesen Sie im Familienratgeber-Text Beratung und Vertretung bei Widerspruch und Klage.

Wie geht es nach der Antrag-Stellung weiter?

Die Stelle, an die Sie den Antrag geschickt haben, prüft Ihren Antrag.

Sozialleistungs-Träger und Reha-Träger haben per Gesetz die Pflicht, Ihren Antrag „zügig“ zu bearbeiten. Anträge an die Kranken- und müssen meistens innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden.

Rehabilitationsträger müssen innerhalb von zwei Wochen klären, ob sie für Ihren Antrag zuständig sind. Wenn der Reha-Träger nicht zuständig ist, muss er Ihren Antrag an den zuständigen Reha-Träger weiterleiten. Darüber muss er Sie persönlich informieren.

Die Reha-Träger müssen innerhalb von zwei Monaten über Ihren Antrag entscheiden.

Nachdem die zuständige Stelle Ihren Antrag geprüft hat, bekommen Sie einen Bescheid. Den Bescheid erhalten Sie schriftlich. In dem Bescheid kann stehen, dass Ihr Antrag:

- bewilligt wurde.

- abgelehnt wurde.

- teilweise abgelehnt wurde.

Sie sollten darauf achten, dass in dem Bescheid eine Begründung für die Entscheidung steht. Das ist wichtig, wenn Ihr Antrag ganz oder teilweise abgelehnt wurde. In der Begründung muss stehen, auf welcher rechtlichen Grundlage die zuständige Stelle ihre Entscheidung getroffen hat. Das bedeutet, sie muss zum Beispiel das entscheidende Gesetz und die entscheidenden Paragrafen nennen. Das ist wichtig, wenn Sie gegen die Entscheidung Widerspruch einlegen möchten.

Tipp: Erkundigen Sie sich nach dem Eingang Ihres Antrags

Es ist sinnvoll, einige Tage nach dem Verschicken Ihres Antrags bei der zuständigen Stelle anzurufen. Fragen Sie nach, ob Ihr Antrag angekommen ist. Notieren Sie sich auf der Kopie Ihres Antrags das Eingangsdatum.

Wenn Sie Ihren Antrag per E-Mail oder online gestellt haben, sollten Sie von der zuständigen Stelle über den Eingang informiert werden. Wenn das nicht automatisch passiert, fragen Sie am besten noch einmal nach.

Was mache ich, wenn mein Antrag abgelehnt wurde?

Wenn Ihr Antrag abgelehnt wurde, können Sie Widerspruch einlegen. Das bedeutet: Sie sagen oder schreiben in einem Brief, dass Sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind. Das müssen Sie innerhalb einer bestimmten Frist machen. Meistens sind das vier Wochen, nachdem Sie den Bescheid erhalten haben. Ihren Widerspruch sollten Sie schriftlich einlegen. Wie Sie einen Widerspruch schreiben, lesen Sie im Familienratgeber-Text Wie lege ich Widerspruch ein?

Eine Antwort auf Ihren Widerspruch müssen Sie innerhalb von drei Monaten bekommen.

Wenn der Leistungsträger Ihrem Widerspruch zustimmt, erhalten Sie die Leistungen, die Sie beantragt haben.

Wenn er Ihren Widerspruch ablehnt, können Sie gegen diese Entscheidung vor einem Sozialgericht klagen. In dem Widerspruchsbescheid des Leistungsträgers muss stehen, bei welchem Gericht Sie klagen können. Außerdem steht darin, wie viel Zeit Sie für Ihre Klage haben. Auch hier sind es meistens vier Wochen. Die Klage vor einem Sozialgericht ist für Sie kostenlos. Sie können aber nur klagen, wenn Sie zuvor Widerspruch eingelegt haben.

Mehr Informationen dazu lesen Sie im Familienratgeber-Text Klage vor dem Sozialgericht.

Ihre Meinung zum Artikel

Waren die Informationen im Artikel „Anträge und Formulare bei Behinderung und Pflege“ für Sie hilfreich?

Herzlichen Dank für Ihre positive Rückmeldung!

Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung!

Danke, dass Sie uns Ihr Feedback näher erläutert haben. Unsere Redaktion wird dies in Kürze prüfen.

Wenn Sie mögen, können Sie uns noch ein paar Worte schreiben. Was vermissen Sie oder was würden Sie verbessern:

Weitere Artikel zum Thema im Familienratgeber

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026